絵銭とは?その種類について解説

絵銭(えせん)とは、七福神や富士山など特定の絵柄が刻まれている銭のことですが、通貨として流通していたわけではありません。

銭の形をしてはいるものの、貨幣ではないのです。子どものおもちゃやお守り、記念品として作られた説明もありますが、定かではありません。

しかし、さまざまな絵が描かれた絵銭はコレクターにとっては非常に価値あるもので、数十万円以上で取引されることもあるほどなのです。

コインコレクターでない人でも、絵銭の味のある絵柄には興味を惹かれるのではないでしょうか。

本記事では、主な絵銭の種類について紹介します。

大黒銭

大黒銭(だいこくせん)は、虎銭(こせん)と同じ時代に鋳造されたと言われていますが、詳しい資料が見つかっていません。

大黒銭は、表面に大黒像、裏面には寿比南山の文字が刻まれ、寿は「長命」、南山は「長命」で知られる南山翁を指すと考えられています。

題目銭

題目銭(だいもくせん)とは、「南無妙法蓮華経」と刻まれている絵銭のことを指します。

題目銭でもさまざまな種類があります。

- 三十番神

- 妙法

- 日蓮

- 十羅刹女

上記のように刻まれた題目銭があります。

上棟銭

上棟銭(じょうとうせん)は、刻印銭とも呼ばれ、輪十や丸一など正規に流通した上棟銭があったり、私的な記念物として刻印を打った上棟銭があったりします。

上棟銭の多くは上棟式の際の撒き銭として使用され、諏訪大社の上棟銭といった歴史的な素性が明確なものもありますが、大半は規模の小さい個人的な記念銭と言われています。

諏訪大社の上棟式用のものだけでも、以下のように多くの種類があります。

- 春宮

- 秋宮

- 上鳥居逆打

- 上石鳥居

- 上鳥居

面子(めんこ)銭

面子銭はほとんどが、玩具として使用されたもので、材質も柔らかいものです。

玩具のメンコとして使われていたといわれています。

鏡屋(かがみや)銭

鏡屋銭は、銅の性質を分析した結果、京都の鏡職人が製作したと推測されていますが、詳細ははっきりしていません。

鏡屋銭の裏面は「寛永通宝」に類似しているものもあり、「銭座」の人達が製造したのではないかと考えられています。

謎は多い鏡屋銭ですが、明治から大正時代まで造られていたそうです。

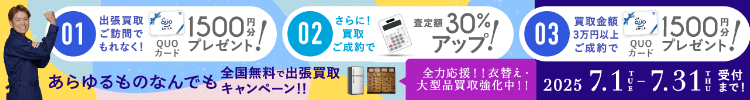

絵銭など古銭を売るなら知っておくべきポイント

絵銭の絵柄には独特の魅力があり、希少価値が高いものでは数万〜数十万円の価格で取引されることも珍しくありません。

逆に、まったく値がつかないものも存在します。玉石混交といえるため、もし絵銭と思われるものをお持ちであれば、査定を利用して客観的な価値を把握するのをおすすめします。

古銭買取なら、うるココにご相談ください。